孩子從小到大的每一次哭鬧與反抗,都可能藏著尚未被理解的情緒訊號。許多爸媽在育兒路上最常碰到的問題就是:「為什麼我的孩子動不動就鬧脾氣?」其實,這些行為背後,往往是一種求助的表現。情緒教養不是要教孩子壓抑,而是學會陪他們表達、面對與調節情緒。讓我們一起從孩子的年齡與需求出發,學會理解他們的心,成為孩子最有力的情緒後盾。

不同階段的情緒反應|從依附需求到挫折表現

孩子的情緒行為會隨著年齡發展而改變。嬰兒期的寶寶以哭聲傳達生理與情感需求,當爸媽能及時回應,就能建立孩子最初的安全感。這時期的重點不在於制止哭泣,而在於理解背後的需求。

進入1~3歲的幼兒期,孩子語言尚未成熟,但自主意識迅速萌芽。這時候的孩子常因無法清楚表達或能力不足而產生挫折,因此尖叫、丟東西或地上打滾並不罕見。爸媽可以嘗試用簡單的語句幫孩子「翻譯」情緒,讓孩子學會表達而非發脾氣。

3~6歲學齡前期,孩子開始進入團體生活,與同儕互動變多,也更在意社會評價。爸媽此時可透過繪本、遊戲等方式,引導孩子認識各種情緒,幫助他們把「感覺」轉化成「語言」,並學會尊重他人的情緒。

面對挫折的第一課|從小培養不怕輸的心理韌性

怕失敗,是許多台灣孩子的共同經驗。從3歲開始,許多孩子面對失敗會出現生氣、放棄等行為,這也常讓爸媽感到焦慮。其實,這背後反映的不是脾氣,而是孩子對於「我做不到」的恐懼與無力。

培養挫折忍受力,需要從生活小事中著手。爸媽可以帶孩子進行簡單挑戰,例如拼圖、折紙、遊戲競賽等,引導他們理解:失敗是學習的一部分。與其急著幫孩子完成,不如陪他們一起找出錯誤、鼓勵再試一次。

當孩子能在失敗中感受到被接納與支持,挫折就不再是威脅,而是成長的跳板。爸媽的關鍵任務,是陪孩子練習「失敗也沒關係」,為他們建立堅韌心理的第一道防線

情緒教養的合拍節奏|爸媽如何扮演互補角色

爸媽在面對孩子情緒時常有不同反應,有些爸爸可能偏向理性分析,媽媽則較容易共感孩子情緒。但這不表示哪一方比較對,而是兩者可以互補,共同建構穩定的情緒支持系統。

舉例來說,當孩子情緒爆發時,一位家長可以先安撫,一位家長則可以陪孩子一起找解決辦法。這樣的「分工合作」不僅減少情緒衝突,也讓孩子感受到父母一致的支持。

此外,家庭內部也應建立一致的情緒處理方式,例如約定「生氣時可以說話,不可以打人」,或「難過可以哭,但哭完我們要一起面對」。當孩子知道規則是穩定的,他們自然會感到安心,也更能放心表達真實情緒。

情緒的背後,是孩子想被理解的渴望|汐游寶寶嬰幼兒游泳課程,助你與孩子一同探索未知的路

孩子鬧脾氣,不是故意唱反調,而是在說:「我有感覺,但我不知道怎麼說。」每一個被理解的情緒,都是一次親子關係的深化;每一個被接住的哭鬧,都是通往自信與韌性的機會。

爸媽的每一次耐心回應、每一次情緒練習,都在為孩子築起心理的安全網。願我們都能成為那個願意蹲下來聆聽、擁抱孩子情緒的大人。因為懂得接住情緒,才是真正接住孩子。

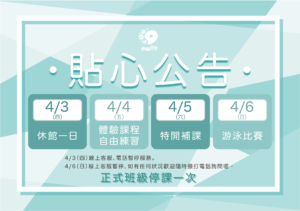

在此小編推汐游寶寶致力於提供親子一個正向的水中活動學習空間,提供學齡前兒童各式游泳課程。汐游寶寶期望能透過親子共游的珍貴時光,培養寶寶與爸爸媽媽之間的依附關係,使寶貝能安心暢泳,近日更進駐新竹成立風城游汐谷讓愛能繼續傳揚。

汐游寶寶的老師皆通過英國最大游泳協會STA的認證,具備豐富的教學經驗與泳池緊急狀況訓練,課堂的安全與專業值得你信賴。在課堂間老師會以各種元素、遊戲等讓孩子學習,在增加課堂趣味以外,也會讓孩子更能探索自我、懂得自我覺察。

除了游泳課,汐游寶寶也會舉辦許多親子講座,當中許多亦與情緒、親子互動等相關,能夠讓爸爸媽媽和孩子學習不同知識。

歡迎線上諮詢體驗,一同為寶貝建立美好的回憶。

延伸閱讀